Apprendre les hiéroglyphes égyptiens

Dictionnaire des hiéroglyphes Ancien Egyptien

Hieroglyphs dictionay of Ancient Egyptian

CHAP 2... La plastique grecque de l'époque géométrique à l'époque hellénistique

III] L'époque classique (Ve - IVe)

On distingue trois époques successives au niveau sculptural : Le style sévère (450-400), le premier classicisme (450-400), et le second classicisme (400-300).

A/ Le style sévère : 500-450

l se différencie notablement du

style archaïque. Le sourire archaïsant disparaît complètement, remplacé par une

attitude inexpressive des visages.

1)

Les origines

Pourquoi ce passage dans le visage ? On pense aujourd'hui que tout doit tourner

autour des guerres médiques (490-480). A ce moment là, après ces importantes guerres

et batailles, se développe chez les Grecs et à commencer par les Athéniens, un sentiment de supériorité

parce qu'ils ont vaincu l'immense empire perse. C'est donc un peuple qui n'est plus

vraiment du monde des mortels mais qui se rapproche des dieux. Ors, dans l'art, les dieux

étant les maîtres de tout, ne sont pas soumis à la sentimentalité et ne peuvent donc

l'exprimer. Les Grecs se veulent cette maîtrise.

Le style est très connu, mais mal représenté par le

manque d'œuvres originales. Un des plus célèbre est le bronze de Poséidon qui nous

est parvenu intact : à l'époque la statue fut enlevée par les romains, et le bateau a

coulé ! La main droite devait tenir un trident.

2) L'aurige

a. Aspects et historique

Un autre bronze, de la même époque, le fameux aurige. Il fait 1,80 mètres de

haut. Il fut découvert par des Français en 1896 dans le sanctuaire de Delphes. On sait aussi que cette statue

faisait partie d'un groupe sculptural plus imposant. Il s'agissait d'un aurige, sur son

char et tiré par quatre chevaux.

L'ensemble reconstitué voit l'aurige sur son char avec quatre chevaux

et, suivant les reconstitutions, un enfant et un cheval marchant devant ou deux enfants et

deux chevaux marchant de côté.

Malgré les destructions, on a réussi à conserver une partie de la

dédicace : elle fut consacrée par Polyzalos fils de Deinoménès. Il s'agit d'un tyran de la ville de Géla, en Sicile. Selon la tradition, il aurait consacré cette sculpture à Apollon pour le remercier de la victoire de

son attelage aux Jeux Pythiques

en 476 ou en 472 a.J-C.

Une autre théorie vise à expliquer la présence de chevaux isolés. En

effet si la victoire revenait au quadrige, pourquoi 5 ou 6 chevaux au total ? La victoire

ne serait alors pas celle de Polyzalos, mais celle de son frère Hiéron. Ce dernier est l'un des fameux

tyrans de Syracuse. On sait que

Hiéron a aussi fait courir des chevaux aux Jeux Pythiques, qu'il a emporté une victoire

au quadrige et deux victoires sur cheval isolé. Pourquoi Polyzalos consacre-t-il, lui, la statue alors ? Hiéron aurait commencé la

construction, serait mort, et l'achèvement aurait été le fait de Polyzalos.

b. Commentaire

Chose curieuse quand on observe

l'aurige : malgré la victoire, l'aurige est impassible ! Il porte la tunique de course

classique ; au niveau du buste et de l'épaule, le tissu est bouleversé par le mouvement

du vent. Par contre la partie inférieure est rigide, comme une colonne. C'est que dans

l'ensemble, la partie inférieure, est invisible, cachée par les chevaux ; il n'était

donc pas utile de la sculpter !

Sur le visage, il apparaît de prime abord fermé, sévère. Cependant, en

observant de près, on remarque un aspect subtil : en regardant le côté droit du visage,

la commissure des lèvres est légèrement relevée. Le personnage aurait ainsi un sourire

très fin, totalement maîtrisé.

3)

Les frontons du temple de Zeus à Olympie

Les œuvres les plus

caractéristiques du style sont les sculptures des deux frontons du temple de Zeus à

Olympie ; ce sont des sculptures d'école !

Ils ont été représentés vers 460

a.J-C et sont restés en place jusqu'au VIe siècle, détruits par un

tremblement de terre. Ces statues étaient peintes, avec les couleurs habituelles. On sait

également qu'elles étaient décorées d'éléments métalliques : des lances, des

couronnes, mais également les reines des chevaux etc. La décoration est donc très

riche, au-delà du marbre qui nous est parvenu.

a. Le fronton est

Il

représente un élément mythologique : une course de char opposant Oenomaos et Pélops. Selon la légende, Oenomaos avait une fille : Hippodamie. Son père

apprend par un oracle que si elle se marie, il mourra de la main de son gendre. Il invente

donc un stratagème : il a à sa disposition un attelage divin, des chevaux offerts par

son père Arès, dieu de la

guerre. Ces chevaux courent plus vite que tous les autres. Il met donc Hippodamie comme

prix à une course de chars. Treize prétendants se présentent et échouent. Celui qui

perd la course a pour gage la mort.

Arrive alors un quatorzième prétendant : Pélops. Il accepte le pari, mais lui aussi à des chevaux divins : ceux de

Poséidon ! Les données sont alors égales, seulement les chevaux étant divins tous deux

sont égaux en vitesse : il n'y aurait donc pas de vainqueur. Seulement dans sa grande

largesse, Oenomaos laissait partir les prétendants en avance. De fait, Oenomaos est

vaincu, marie sa fille et sera tué par Pélops.

Sur le fronton, on est au départ de la course. Au centre, plus grand de

tous, probablement Zeus. A sa gauche et à sa droite deux guerriers, respectivement

Oenomaos et Pélops. Toujours dans un esprit symétrique, deux femmes : à droite Hippodamie, plus petite que l'autre femme,

les bras légèrement levées comme se passant un voile prénuptial sur la tête. A gauche

la femme d'Oenomaos, dans une position d'inquiétude. Puis les attelages avec les

palefreniers. Ensuite deux hommes barbus et assis, qu'on reconnaît comme des philosophes.

Ils appartiendraient aux deux familles parmi lesquels on tirait au sort les deux prêtres

du temple de Zeus. Enfin, aux extrémités, deux personnages couchés symbolisant les deux

fleuves de la région d'Olympie.

Les statues sont toutes isolées les unes des autres, étant

chacune un tout. Egalement, on distingue des lignes directrices rectilignes, verticales et

horizontales. L'ensemble est donc ordonné, comme le cosmos divin.

Mais certains éléments montrent le résultat de la course :

Hippodamie fait la gestuelle du mariage, la femme est inquiète ; un des philosophes,

celui qui regarde Oenomaos est pris par le doute. Les dès sont jetés.

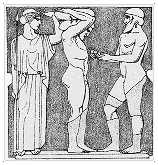

b. Le fronton ouest

Il correspond à un autre épisode mythologique : la guerre entre les centaures

et les Lapithes.

Cette bataille a pour origine le mariage du roi des Lapithes, Peirithous – Pirithoos. Il invite ses

frères et par courtoisie les centaures (tête de cheval, corps d'homme). Seulement, les

centaures boivent plus qu'il ne convient, et il leur prend des envies : ils ont alors

projet d'enlever les femmes Lapithes ; la bataille s'engage.

Sur le fronton Est, l'ordre régnait. Ici, c'est le mouvement qui domine

sauf en un endroit, au centre, en la personne du dieu Apollon. Pour le reste, peu de lignes horizontales ou verticales, seulement des

forces verticales.

Apollon combat aux côtés des Lapithes et là encore, on sait qui va gagner. Apollon tend son bras droit

au-dessus du roi des Lapithes, en signe de protection. D'autre part, le visage d'Apollon

est fermé, sculpturalement bien dessiné, comme les visages des Lapithes qui ressemblent

ainsi à des dieux ; en revanche, les centaures sont hirsutes, fronçant les sourcils ;

ils marquent des expressions. Leurs cheveux et barbes ne sont pas peignées (signe des

barbares).

C'est ici l'affrontement entre le cosmos divin qui se

réfléchit dans les mortels et notamment chez les Grecs, contre l'ordre barbare

représenté ici par les centaures.

L'ensemble ne peut être pris isolément : pourquoi le dieu

lèverait-il un bras ?

A un fronton rigide répond donc un fronton agité ; c'est une

particularité de la période sévère.

Ces oppositions, on les retrouve dans les métopes de Zeus.

4) Les métopes du temple de Zeus à Olympie

Héraklès est le

personnage légendaire à l'origine duquel sont initiés les jeux d'Olympie.

On retrouve le calme serein sur la métope du lion de Némée, celles des oiseaux du lac

Régille, des pommes des Aspérides ; on retrouve le mouvement et l'exubérance dans le

combat avec la reine des amazones, contre le monstre guerrion etc.. Parfois des mariages :

la capture des chevaux de Diomède ; Héraclès est serein, droit, cependant le mouvement

et la vitalité se trouvent dans le cheval cabré.

Les métopes nous apprennent aussi d'autres choses. Le jardin des Hespérides.Au centre Heraklès qui soutient la voûte céleste, mais il courbe l'échine, a

besoin des deux bras et d'un coussin. Athéna, qui soutient également la voûte n'a

besoin que d'un bras. L'attitude d'Atlas aussi : il s'engage à chercher les pommes pour se libérer du

fardeau. Ce n'est que par ruse qu'Héraklès se libère dans la légende. Ors ici,

l'artiste montre autre chose : Atlas ramène ses pommes sans arrière pensée, tous les

sentiments humains effacés au profit des nobles.

Le jardin des Hespérides.Au centre Heraklès qui soutient la voûte céleste, mais il courbe l'échine, a

besoin des deux bras et d'un coussin. Athéna, qui soutient également la voûte n'a

besoin que d'un bras. L'attitude d'Atlas aussi : il s'engage à chercher les pommes pour se libérer du

fardeau. Ce n'est que par ruse qu'Héraklès se libère dans la légende. Ors ici,

l'artiste montre autre chose : Atlas ramène ses pommes sans arrière pensée, tous les

sentiments humains effacés au profit des nobles.

Le lion de Némée ; pour la première fois, on nous

montre le lion mort. Ici l'épisode est représenté après le combat. Héraclès est

imberbe, donc jeune. Mais le personnage est courbé, fatigué ; ce n'est pas l'Héraklès

invulnérable de l'époque archaïque : il montre ses faiblesses. On veut montrer que

l'homme à ses limites, qu'il souffre. Cette métope est donc très avant-gardiste.

5) Les artistes

Le plus célèbre est Myron. C'est un athénien qui a travaillé entre 450 et 440.

Seulement il est rare de pouvoir lier les sculptures aux sculpteurs. Pour Myron, on est

certains qu'il à sculpter le discobole.

L'original est perdu, mais il nous reste une copie

d'époque romaine. Découverte à Rome, la statue fait 1,55 de haut. On y retrouve la

froideur du style sévère. Cependant, on retrouve l'exubérance du mouvement, comme une

photographie précédant le lancer du disque.

Dans l'antiquité, ce n'était pas la plus célèbre sculpture de Myron ; la plus célèbre étant une vache en

bronze sur l'acropole d'Athènes.

Elle était tellement bien faite qu'on eut dit une vraie, disait-on !

6) Les objets

Des terres cuites de grandes qualités. Par exemple, l'enlèvement de Ganymède par Zeus. Elle fait plus d'un

mètre de haut. On retrouve le style sévère avec quelques restes archaïques (yeux, la

coiffure, le sourire du jeune enfant). Donc début Ve. Style sévère : mouvement, la

sereinité de l'enfant enlevé.

Ce style a paradoxalement duré peu de temps suivi

très vite du premier classicisme.

Texte établi à partir d'un cours de faculté

en 1998-9

Grands Mercis au professeur